|

© ©

|

|

| История афганских войн | ||

[Регистрация] [Видеоматериалы] [Рубрики] [Жанры] [Авторы] [Новости] [Книги] [Форум] |

afgan

Памирские походы. Читрал

...Больше ста лет назад Россия крепко встала на "Крыше Мира", чтобы когда-нибудь спуститься вниз по другому памирскому склону - в индийский Кашмир и китайский Кашгар. Пусть не сейчас. Важно - уйдя с Памира, обратно Россия не вернется. Придут другие...

Обсуждение произведений

"...Гилгит и Читрал берегутся особо. Если трудно идти на Ладак, то Гилгит и Читрал всегда под особым запретом. Лиловые и пурпурные скалы, синева снежных вершин. Каждый всадник в чалме привлекает внимание: не с севера ли? Каждая вереница груженых лошадок тянет глаз за собою... Сундук, караул, самовар, чай, чепрак, сюды-сюды, кавардак, колпак и много других слов странно и четко звучат в кашмирской речи. И плетеные лапти напоминают о других, северных путях..."

Н.К.Рерих

АЛТАЙ-ГИМАЛАИ

Глава. III. ПИР-ПАНДЖАЛ

(1925)

Внимательно прочитав Альпинистские Правила и Предписания министерства Культуры, Туризма и Спорта Департамента Туризма Правительства Пакистана, понимаешь, какое трепентное отношение к Читралу у пакистанцев:

- медицинская страховка не оплачивает эвакуацию из этого района (Глава IX, Пункт N. 42);

- фотографирование с воздуха запрещено (Глава XI, Пункт N.53);

- провоз наличных денег запрещен - только безналичный перевод, денег с собой не брать (Глава XIV, Пункт N.79);

- полеты в Читрал сильно зависят от погоды - планируя поездку, следует учитывать, что легко можно задержаться на 2-3 недели (Глава XVII, Пункты N.107-108).

Первое, что узнаешь из справочников про этот населенный пункт, это то, что Читрал - город на Северо-Западе Пакистана в провинции Западный Пакистан. Узел грунтовых дорог. Центр сельскохозяйственного района. До 1955 года - столица одноименного княжества.

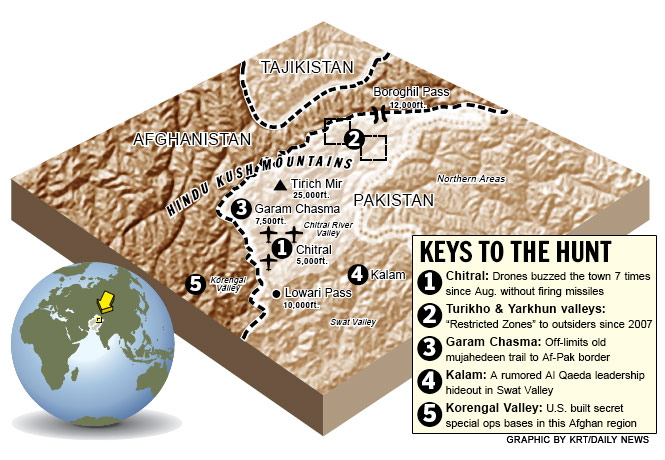

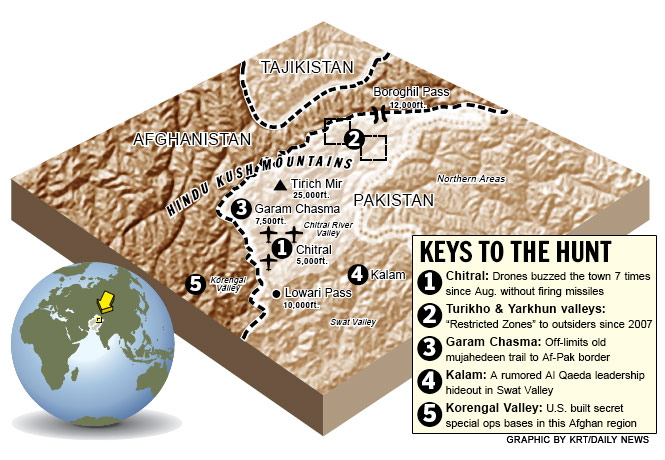

Но Читрал это еще и высокогорная область в бассейне левого притока реки Кабул и реки Читрал (в верхнем течении - Ярхун, в нижнем - Кунар),охватывающая долины рек Луткух и Мулихо (Турихо). Читрал был одним из самых крупных княжеств Восточного Гиндукуша. В настоящее время входит в состав Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. Ранее он управлялся местной династией Каторов. В конце XIX века в Читрале проживало около 80-100 тысяч человек. В нем обитали народности кхо, буришки, ваханцы, а также некоторое число кафиров (народность Дарды и Калаш). Читральцы были в основном заняты земледелием, скотоводством и ремеслом. В 1895 году Читрал был включен в орбиту британского влияния на севере Индии.

Читрал условно делится на две части - верхний и нижний, что в целом, соответствует исторически сложившемуся делению Читрала. Верхний Читрал (одно из названий которого Кашкор-и Бала) состоял из долины реки Ярхун от ее истоков до слияния с рекой Мулихо, а также долин Мурихо, Тирич и других. Центр Верхнего Читрала - кишлак Кашкор, состоявший из шести небольших, слившихся друг с другом поселений, расположенных по обоим берегам реки Ярхун. Нижний Читрал охватывает течение одноименной реки и ее притоков.

В словарной статье - (С. Drew, "The Northern barrier of India" (1877); Biddulph, "Tribes of The Hindoo Koosh" (Калькутта, 1880); Youngshushand, "The relief of Chitral" (1897)),мы находим то, что, собственно, и хотели бы вам рассказать про Читрал,в первую очередь:

" ...Читрал (Chitral) - область в Средней Азии, к югу от восточной части Гиндукуша,обнимает долину реки Читрал, притока реки Кунар, притока Кабула. Граничит на севере с Памиром Ваханом),на востоке - с горами Лагори, на северо-западе - с Гиндукушем, на западе - с афганской областью Бадахшан, на юге - с Кафиристаном. Долина реки Читрал очень плодородна - возделываются пшеница, ячмень, просо. Развито виноградарство и плодоводство. Читрал населен кафирами... ".

Читрал и Нуристан раньше были известны как Кафиристан - "страна неверных". До начала ХХ века местные жители оставались язычниками. Потом афганский эмир насильно обратил нуристанцев в ислам. В Читрале язычники-калаши остались только в трех небольших долинках, да и там они уже в меньшинстве. Многим хочется туда заглянуть, но есть большой риск застрять там из-за погоды...

Золотые муравьи дердов.

Наличие "реликтовых" племенных образований лишь только подчеркивает этнический рисунок этого изолированного, высокогорного района. Попробуем найти "узелки" на этом пестром ковре.

Неарх, полководец Александра Македонского, с 334 правитель Ликии и Памфилии, участник похода в Индию, командовавший флотом Александра Македонского, совершивший плавание из Индии в Месопотамию, утверждает, что видел шкуры муравьев, роющих золото, похожие на леопардовые шкуры (речь, скорее всего, идет о... сурках!).

Мегасфен, стоявший послом при дворе Чандрагупты, автор "Индики" - одного из основных древнегреческих сочинений об Индии, передает об этих муравьях следующее: "...в стране дердов, большого индийского племени, живущего к востоку в горах, есть плоскогорье почти 3000 стадий в окружности. Под этим плоскогорьем находятся золотые рудники, где рудокопами - муравьи, животные величиной не меньше лисиц. Они отличаются необычайной быстротой и живут ловлей зверей. Зимой это животное копает землю и собирает ее в кучи у входов в норы подобно кротам. Это - золотой песок, требующий только незначительной плавки. Соседние жители тайком приезжают за этим песком на вьючных животных; если это происходит открыто, то муравьи упорно борются с ними и преследуют бегущих. Настигнув людей, они убивают их вместе с вьючными животными. Для того,чтобы муравьи их не заметили, похитители разбрасывают в разных местах куски мяса диких зверей и когда муравьи разбегаются за добычей, уносят золотой песок. Не умея выплавлять золото, они продают песок в необработанном виде купцам за любую цену..."

Геродот, так же, как и Неарх и Мегасфен,передает древнейшую форму легенды, возникшей в Ладаке на тибетско-индийской границе. Эта легенда сохранилась в тибетской, монгольской и китайской версиях. Новелла принадлежит местным золотоискателям и купцам и выдумана, чтобы отпугнуть конкурентов:

"...Другие индийские племена обитают вблизи области Пактики и ее главного города Каспатира севернее прочих индийцев. По своему образу жизни они приближаются к бактрийцам. Это самое воинственное из индийских племен, и они умеют добывать золото. В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьев, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок так же, как это делают и муравьи в Элладе, с которыми они очень схожи видом. Вырытый же ими песок - золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам - верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине - самку-верблюдицу. На нее они и садятся, выбирая преимущественно спокойную, которая только что ожеребилась. Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того, могут нести гораздо более тяжелые вьюки.

В такой верблюжьей упряжке индийцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей. Солнце в стране этих народов самое знойное утром, а не как в других местах в полдень...

...Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их (золотым песком) и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню. Ведь ни одно животное не может сравниться с этими муравьями быстротой (бега), так что,если бы индийцы не успели опередить их (пока муравьи соберутся), то никто бы из них не уцелел. Так вот, верблюдов-самцов (те ведь бегут медленнее самок и скоро устают)они отвязывают в пути и оставляют муравьям (сначала одного, потом другого). Самки же, вспоминая оставленных дома жеребят, бегут без устали. Таким-то образом индийцы, по словам персов, добывают большую часть золота, а некоторые гораздо меньшее количество выкапывают из земли..."

Дарды (Dards)- народ, населяющий страну дердов, описанную Мегасфеном и другими авторами. Дарды - народ арийского происхождения, населяющий страну у Гильгита, между Кашмиром и Хинду Кушем, и вниз по ходу Инда почти до того места, где он выходит из ущелья на равнины. Колонии этого народа также находятся дальше на восток в Балтистане, где их знают под именем Брокпасов, или же Горцев. Вместе с Кхосами из Читрала и Хинду Куша, Кафирами из Кафиристана, Дарды классифицированы современными писателями как потомки Писачей, упоминаемых санскритскими авторами.

Такая классификация не была принята всеми учеными, однако, пока что ни одной альтернативы не было выдвинуто. Хотя их происхождение арийское, язык дардов не может быть классифицирован ни как индийский, ни как иранский, поскольку он отделился от основной ветви после того, как индийская ветвь "мигрировала" в сторону Кабульской долины, но раньше того времени, когда характерные черты иранского языка развились полностью.

Геродот, хотя и упоминал о них, но не называя их дардами. С другой стороны, санскритские авторы знали их как дарадов, и они являются тем народом, который Мегасфен и Страбон называли "дердаи", и те, кого Птолемей называл "дарадраи", и кого Плиний и Нонус называли дардами.

Большинство дардов принадлежит к племени Шин, и их язык это язык Шина либо очень тесно связанная с ним форма языка. По религии современные дарды почти все мусульмане, но колонии Брокпа в Балтистане исповедуют буддизм, как и их соседи.

Неизвестно когда дарды стали исповедовать ислам, но вплоть до середины прошлого столетия ислам исповедовался очень мало. И даже после правления Нафу Шаха остатки доисламской религии еще оставались, так что дарды исповедовали весьма отличающуюся форму религии от той, которую начали исповедовать те, кто присоединился к последователям Корана.

Например, вплоть до приблизительно 80 лет назад, мертвых сжигали и не хоронили, и этот обычай практиковался тут и там вплоть до 1877 года, когда последний такой ритуал был зарегистрирован. Память об этом ритуале все еще живет в обычае зажигания костра возле могилы после похорон. Вместо того, чтобы считать собаку нечистым животным, дарды считают собаку другом человека так же, как и любой англичанин.

Женитьба племянников в первом колене - обычай, распространенный между мусульманами - рассматривается с ужасом как кровосмесительный союз жителями верхних Шинских племен. Несмотря на то, что ислам распространил лунный календарь, древнее солнечное времяисчисление, основанное на знаках зодиака, до сих пор существует.

Согласно Биддулпу: "...Ислам (1880) все еще не распространил обычай изолировать женщин, которые сегодня свободно общаются с мужчинами по любому поводу. Молодые парни и девушки различных семей обедают и разговаривают вместе без ограничений...

...Они не будут пить молока и трогать ни одного молочного продукта в любой форме и считают, что, нарушив этот обычай, можно обезуметь. В этом нет ничего от поклонения. Наоборот, они считают корову грязным животным и основывают свое убеждение на том основании, что такова воля местных божеств.

Это (религия дардов) самое настоящее поклонение природе, практикуемое земледельцами и пастухами, проживающими на суровой земле, среди самых высоких гор в мире. Язык писача, который составляет важную часть дардских языков, как уже упоминалось, - что-то среднее между индийским и иранским языками, и одна из его ярчайших характеристик это то, каким необычным образом он сохранил в себе древние арийские формы речи почти без изменений вплоть до самого сегодняшнего дня. То же самое может быть сказано и о религии дардов..."

Стейн (Stein 1979) предполагает, что существует связь между людьми, которых в классические времена греческие авторы называли дарадраями и людьми в северо-западных частях Кашмирского Каракорума. Стейн упоминает Фредерика Дрю, колониального офицера, как знатока этнографии народа дардов. Однако еще до Дрю дардов впервые упоминал Мир Иззатулла, который был помощником Вильяма Муркрофта, ветеринара Восточно-индийской Компании. Иззатулла был послан Муркрофтом из Кашмира через Лех в Ярканд, в поисках лошадей. Его записки были переведены с персидского на английский и опубликованы в Квартальном Ориенталистском журнале в Калькутте в 1825 году.

В этих записках он упоминает: "дарды, независимое племя в горах, три или четыре марша от Драс, которые говорят как на языке пашту, так и на языке "дард" (Izzet Ullah 1843). Скорее всего, тут упоминалась Асторская долина, куда можно попасть через Деосайские долины от Драс, где сегодня, как и раньше, говорят на языке шина, и где вряд ли встретишь пушту.

Х.Х.Вилсон, профессор санскрита в Оксфордском университете, подготовил записки самого Муркрофта для публикации. Он добавил сноску о репортаже Иззета,связывая этих дардов с дардами классических греческих и санскритских работ. "Немногие народы прослеживаются в течении такого длительного исторического периода в том же самом месте, как эти, так как это именно они являются теми дарадами, упоминаемыми в санскритских источниках о географии этих мест, а также дарадами или дарадраями Страбона. Складывается впечатление, что Вилсон открыл этих людей, которых на основании работ географов-классиков он ожидал встретить именно на этом же самом месте.

Связь между прошлым и будущим таким образом установлена, и термин стал общепринятым после частого употребления. Затем появился Лейтнер, как непримиримый адвокат этнографической и политической реальности существования дардов и Дардистана, замечая, что "страна со времен ее посещения мной в 1866 году известна как Дардистан, хотя на имя "дарды" ни одно из племен этой страны, которых я встречал, не заявляло прав" (Leitner 1983). Хотя Роберт Шоу упоминает в сноске, что "Я слышал, что люди Дра племени дардов называют дардами народ, от которого они происходят в Асторе именем "дарде" (Shaw 1878), хотя ни один из авторов по этой тематике не подтверждает этого.

Наоборот, Джон Бидулп, который провел много лет в Гилгите, как политик, написал, что "ни одно из племен, которых называют дардами в этом регионе, не признают этого этнонима" (Biddulph 1880/1977). Бидулп воспринимает лейтнеровский термин "Дардистан" как "название, основанное на непонимании" (Biddulph 1880/1977), но принимает этот термин, как удобный способ обозначить тяжелый, разнообразный и в основном неизвестный Каракорум между Кашмиром и отрогами Хиндукуша. Использование этого термина любопытно совпадает с тем, как в санскритских источниках подобным термином обозначали неопределенные свирепые народы, жившие в горах за границами цивилизации. Таким образом, не удивительно, что в наши дни все еще упоминаются фантастические элементы из более ранних источников.

В Словаре племен и каст Пенджаба и северо-западных границ, изданном в 1919 году, написано, что "племена, населяющие современные Кафиристан, Гилгит, Читрал, назывались Писача или "поедающие сырое мясо", и традиции и ритуалы каннибализма до сих пор еще живы среди шин Гильгита, вай и башлаг Кафира, и в Дардистане". И действительно, дарды Гильгита имели репутацию каннибалов в Кашмире еще в 1866 году (Ibbetson, Maclang, and Rose 1919).

Год 1866 - это год визита Лейтнера в Гильгит, где он слышал известные легенды о царе-каннибале Гильгита - Шри Бадате. Лейтнер преуспел в том, что он дал имя стране, несмотря на то, что ее границы являются зыбкими. "Дардитстан или страна дарад, индийских мифов, включает в себя в узком смысле страны, в которых население говорит на языке шина. В широком смысле - Хунза, Нагир, Ясин, и Читрал. И в самом широком смысле - также и части Кафиристана" (Leitner 1893). Видимо он не чувствовал необходимости указать, на каком основании его термин распространялся на эту территорию.

Дардская подгруппа [Dardic] - условное название группы. Более пяти миллионов человек. Распространены в горных районах Северного Афганистана, Пакистана и Индии. Термин происходит из древнеиндийского (dar?d- "народ, соседящий с Кашмиром". Срравнение также приводимое Дж.Грирсоном d?rada, - darada-, обозначавшее население северной части Индии, и современное dard, d?rd - самоназвание носителей одного из диалектов языка шина - гурези).

Шина (Брокпа) - более 520 тысяч человек в Пакистане (1981) и более 20 тысяч человек в Индии. Пишача или пайшачи (устаревшее) - связаны со старыми названиями племен, населявших северо-запад Индии.

Кхо (Читрал, Читрари, Чатрори, Арния, Ховар) - читральцы, народ, основное население территории бывшего княжества Читрал на Севере Пакистана. Язык Кхо - кховар, относится к дардским языкам. По религии большинство Кхо - мусульмане-исмаилиты. Занимаются земледелием и скотоводством. Ремесленники, особенно кузнецы, славятся у соседних народов. Общественный уклад, быт и семейные отношения Кхо изучены слабо. Язык Кховар [Khowar (Khawar, Chitrali, Citrali, Chitrari, Arniya, Patu, Qashqari, Kashkari)] /KHW/. Язык кховар распространен в Верхнем Читрале - на севере Пакистана, отдельные группы - в Афганистане и Индии, единичные выходцы и их потомки живут в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. До недавнего времени, язык Кхо был бесписьменным. В последние годы появились издания на арабском алфавите (в модификации урду), ведутся радиопередачи. Является также языком общения для носителей других языков в Читрале. Название кхо-вар "язык (народа) кхо" употребляется носителями языка, соседи называют его "читрали", "читрари" по названию местности Читрал. Таджикизированное "чатрори" используется в Горно-Бадахшанской автономной области для обозначения выходцев из Читрала и их языка. В литературе встречаются также названия "арния" (устаревшее) и "ховар" (устаревшее, неточное прочтение Khowar). Всего около 250 тысяч челлвек. В том числе - 222 800 человек (1992) в Пакистане и около 19 200 человек (2000) в Индии.

Этнографические группы таджиков в Читрале часто выступают как "носители других языков". В горном Бадахшане - это язгулемцы, рушанцы, бартангцы, шугнанцы, ишкашимцы, ваханцы. В Афганистане - это мунджанцы и зебагцы, а также рушанцы, шугнанцы, ишкашимцы и ваханцы. В Пакистане (обл. Читрал) - это мунджанцы и йидга. В Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район) - это сарыкольцы и ваханцы. Языки - памирские.

"Нет слов и красок, чтобы описать наполненность бытия этих гор. Здесь будущее лучится из прошлого и видятся вещие сны. Возможно, это место, где формируются судьбы Земли, картину которых мы воспринимаем много времени спустя. Часто горцы знают о тм, кто к ним вскоре придет и что произойдет с ними в будущем. Это фантастическое пространство любви и ненависти, находящееся всегда по ту сторону".

Сокол, покинувший свое гнездо, попадается на кисть короля

Афганская пословица

Аборигены этих труднодоступных земель: языческие племена ашкуни, вайгали, кати, прасун и другие лишились родной веры в результате "проповеднического" похода кабульского эмира Абдуррахман-хана в 1895 году. Сегодняшние нуристанцы, потомки уцелевших язычников после войны с "железным эмиром", исповедуют ислам, носят мусульманские имена и одеваются вполне по-мусульмански. Последние, необращённые язычники - народ калаша - остались лишь на территории бывшей Британской Индии, в трёх долинах близ города Читрал, куда не дотянулся меч "железного эмира".

В целом нуристанцы весьма интересны - и в плане внешности (немало рыжих и шатенов с европейскими чертами лица), и в плане языкового разнообразия (едва ли не в каждой долине своё наречие), и в плане бытовой культуры. Много раз дискутировавшийся вопрос о второй волне вторжения индоарийских народов в Индию сводится к следующему: примерно на рубеже II и I тыс. до н. э. от Памирского горного региона через Гилгит и Читрал в Центральную Индию хлынула новая волна индийских арьев, которые частично наслоились на более древние ведийские племена индийских арьев, частично оттеснив их к горам. Новые племена иногда называют эпическими арьями, так как именно они выступают в главных ролях в древнеиндийском эпосе. Первым среди них было племя куру. По археологическим данным известно, что в последние века II тыс. до н.э. памятники федоровской культуры продвигаются все далее к югу: в Семиречье и долины Тянь-Шаня, в области правых притоков Аму-дарьи, на Памир. Влияние этой культуры заметно и на памятниках местных землевладельцев. Возникает вопрос, не является ли указанный процесс археологическим выражением событий, связанных с продвижением на юг второй волны индийских арьев?

С приходом к власти в Германии Третьего рейха эмиссары Гитлера зачастили в Кабул. Германские псевдоученные, отправленные Гиммлером, занимались исследованиями проблемами расовой чистоты, которой были так одержимы нацисты. Прибыв в Афганистан, они направлялись прямиком в Нуристан, где в уединенных горных долинах жили светловолосые, голубоглазые люди, судя по всему, далекие потомки исконного населения страны.

В 1950-60-е годы Нуристан с его нетронутой природой и загадочными племенами был популярен среди зарубежных этнографов и туристов-горников. Один из них - Эрик Ньюби в своё время написал об этом книгу под названием "Прогулка по Гиндукушу" (Eric Newby A Short Walk In Hindu Kush).

Сейчас это одна из беднейших областей страны. Туристы и гуманитарщики-иностранцы предпочитают не показываться здесь из-за нестабильной обстановки - нередко талибы делают вылазки через границу и, "напакистанив" правительственным войскам, уходят обратно в сторону Читрала.

На карте это то самое место, где почти сходятся границы четырех государств: Китая, Таджикистана, Пакистана и Афганистана. Здесь во времена холодной войны сталкивались интересы противоборствующих друг с другом государств: Китая, бывшего Советского Союза, сориентированного на Запад Пакистана и Афганистана, которому судьба отвела в истории роль вечного буферного государства.

Район Читрала в военно-стратегическом отношении чрезвычайно важен. Узкая полоска земли, большая часть которой занята не просто горами - восьмитысячниками! - была определена за Афганистаном именно в буферном качестве российско-британскими соглашениями второй половины прошлого века, когда Россия пришла в Среднюю Азию и Британия была вынуждена с этим считаться.

Этот "аппендикс", отделяющий Таджикистан от Кашмира, - свидетельство нежелания двух держав иметь общие границы между своими колониальными владениями. Российским пограничным постам, которые находятся здесь - от 110 лет и более. Это и есть знаменитый Ваханский коридор. Именно сюда гонимый страхом перед полным разгромом басмаческого движения переселился в 30-х годах со своим кочевьем из рода тейит лидер памирских киргизов, легендарный уже Рахманкул-хан.

Однако мирная жизнь в узких ущельях и долинах афганского Памира не была столь уж спокойной. Да, со своими многотысячными стадами Рахманкул был одним из самых богатых местных вождей в тогдашнем Афганистане. Он имел хорошие связи с королевским афганским режимом, который присвоил хану титул "Pasbani Pamir" - "Защитник Памира" - в знак признания его роли в обеспечении безопасности северо-восточной границы страны.

Но все закончилось, включая и единоличную власть Рахманкула среди местных киргизов, в апреле 1978 года, когда Народно-демократическая партия Афганистана пришла к власти в Кабуле. В этом году, предчувствуя, вероятно, перемены, еще до ввода в страну советского контингента, Рахманкул увел подчиненные ему 250 юрт в новую эмиграцию.

Двухнедельный изнурительный путь по кручам Гиндукуша и Каракорума закончился в августе 1978 года в Гилгите и Хунзе - с предварительного согласия пакистанского правительства, но на оккупированной индийской территории Северного Кашмира. Покоя здесь быть не могло ввиду индо-пакистанских противоречий по этому району. Да и по другим причинам: подавляющее большинство кочевников потеряли в пути все свои стада и лишились средств к существованию.

Акклиматизация, малярия и другие болезни, а также голод унесли в первое же лето сотни жизней. И без того тяжкое положение усугублялось разного рода стычками с местными жителями, давно уже разделившими между собой все возможные жизненные ниши. Весной 1980 года неграмотному Рахманкулу, уже чувствовавшему недовольство соотечественников, случайно попала в руки ярко иллюстрированная книга с изображением ландшафтов Аляски. Появилась идея.

Первым шагом по ее реализации стал визит Рахманкул-хана в американское посольство в Исламабаде с просьбой о выдаче иммиграционных виз для киргизских беженцев с последующим переселением на Аляску для разведения там рогатого скота. После долгих проволочек американское правительство ответило отказом. Не сразу, но все-таки отозвалась этнически родственная Турция. В марте 1982 года турецкое правительство приняло решение о расселении памирских киргизов в Восточной Анатолии, в окрестностях озера Ван.

Однако четыре года пакистанской эмиграции породили трещину в отношениях подчинения между Рахманкулом и некоторыми киргизами. Через некоторое время другой лидер - Абдуррашид-хан, сохранивший контакты с российскими военными на Памире, и примерно 50 семей отказались следовать за Рахманкулом в Турцию. Они предпочли Памир и впоследствии взяли под свой контроль все пастбища на Малом Памире. Условия жизни здесь суровые. Любые товары вымениваются, нет ни поликлиники, ни школы. Деньги неизвестны.

Все кочевники неграмотны. Ежегодных караванов в Кабул для продажи откормленных кочевниками овец не было уже целую вечность, и теперь они в них сильно нуждаются, ну а товары из столицы также больше не попадают сюда. Зато процветает другая торговля. Опиумные дилеры из таджикского Бадахшана приносят свой товар на пастбища Малого Памира, где меняют его на овец. Местные командиры из антиталибского движения требуют оплаты за использование дорог.

Мятежники из "Талибана" финансируют свою борьбу доходами от торговли опиумом, твердят о своей неизбежной победе и обещают установить фундаменталистское исламское государство. Киргизское меньшинство в Афганистане видело, как очень многие из участников этого движения вовлекались в употребление наркотиков в течение нескольких лет. По оценкам международных экспертов, около 90% киргизских кочевников, начиная с 10-12 лет, употребляют опиум.

Когда группа Рахманкула эмигрировала в Турцию в 1982 году, в одном из западных докладов это назвали "последним путешествием киргизов". Увы, сыновья Рахманкула, умершего в 1990 году, стремятся к переселению на историческую родину. Внуки его уже учатся в Бишкеке. Былой оппонент Рахманкула - Абдуррашид-хан, делает попытки подобного же рода, и небезуспешно. Весной 2000 года в афганском Бадахшане побывали представители киргизского государственного агентства по демографии и миграции.

Итог этой ознакомительной поездки: официальный Бишкек готовит практические меры по переселению в Киргизию из афганского Бадахшана около двух тысяч этнических киргизов - соответствующую просьбу направили в адрес правительства Киргизии старейшины киргизской диаспоры в Афганистане. Правительство Киргизии ведет переговоры с рядом международных организаций о финансовом содействии возвращению афганских киргизов на историческую родину. Киргизских кочевников предполагается переселить в район Сары-Таша в Киргизии. Что это означает?

Это значит, что и в этом регионе начинает утверждаться общая для всех стран мира тенденция, согласно которой районы производства и транзита наркотиков совпадают с зонами конфликтов низкой и средней интенсивности, при этом, естественно, производители наркотиков оказываются заинтересоваными в сохранении состояния нестабильности.

Фактор наркобизнеса усугубляется военно-политической нестабильностью, в результате чего складывается своеобразный замкнутый круг, где причины и следствия меняются местами: война вызывает падение уровня жизни и происходит превращение наркобизнеса в источник существования. В свою очередь, получение прибылей от наркобизнеса дает деньги на закупки оружия и поддержание нестабильности.

Небольшая группа киргизов - по словам представителя душанбинского посольства Афганистана Амрилло-хана, не более 200 семей, - живет в районе Зебака. Это тоже в афганском Бадахшане, на стыке дорог, ведущих через перевал Дора в пакистанский Шах-Селим и из Талукана в Файзабад. Население Зебака и окрестностей не очень лояльно к правительству Бурхануддина Раббани: в августе 1998 года, во время наступления талибов на севере, зебакцы подняли над селом белый флаг движения "Талибан".

Подоспевшие моджахеды Ахмад Шаха Масуда успокоили страсти. Уже в 2000 году, опять-таки во время наступления талибов в северо-восточной части страны, со стороны Читрала через тот же перевал Дора талибами была предпринята попытка пройти в Зебак и с помощью местной "пятой колонны" выйти с тыла на Файзабад, ставший после падения Талукана временной столицей законного правительства. Так что у афганских руководителей есть основания быть не вполне довольными киргизским населением.

Тем не менее, к киргизам, живущим в Ваханском проходе, в правительстве Афганистана относятся хорошо. Худо-бедно, они прикрывают Бадахшан на восточном направлении. Понятно, что официальное афганское правительство от репатриационной идеи Бишкека отнюдь не в восторге. По неофициальным сведениям, киргизские кочевники на Памире склонны спорить с планами их вождя и отказываются менять нынешние земли на неизвестную для них историческую родину.

На Памире они, несмотря на нескончаемую войну, могут называть своими собственными пастбища Большого и Малого афганского Памира. В Киргизии они боятся неопределенности.

Племена пуштунов (патанов) проживают по обе стороны современной афгано-пакистанской границы. Большая часть зоны расселения восточных пуштунов, территория которых до 1947 года формально входила в состав Британской Индии, занята горами Гиндукушской системы. Этот труднодоступный горный массив можно преодолеть только в нескольких местах. Самым удобным путём из Афганистана в Индию является Хайберский проход. По Хайберу также проходит рубеж, разделяющий зону проживания восточных пуштунских племён на две части: северную (Дир, Сват, Читрал и часть Хазары) и южную (Тирах, Баджаур, Куррам, Вазиристан и Какаристан).

Перед Второй мировой войной численность 47 крупных племён патанов Британской Индии составляла более 5 млн. человек. Самыми многочисленными и хорошо вооружёнными были племена афридиев, оракзаев, момандов, вазиров, масудов, шинвари и сулейман-хель. Отношения между ними были очень сложными и часто враждебными, но в минуту опасности они всегда вместе выступали против Англии. Как это происходило, наиболее точно описал британский генерал Джордж Мак-Мунн: "Масуды связаны с вазирами, вазиры с займухтами, займухты с оракзаями, оракзаи с африди, африди с момандами, моманды с племенами Баджаура, Баджаур с Диром, Дир со Сватом, Сват с Бунером, племена Бунера с населением долины Инда, а те с племенами Черных гор".

В связи с этим в английских документах, перед началом Второй мировой войны, чаще всего приводилась общая цифра ополчений (лашкаров) пограничных племён Северо-Западной Индии: 472 232 бойца, на вооружении которых были многозарядные винтовками, пулемёты и даже пушки. Британским властям в Индии всегда приходилось считаться с военной мощью пуштунов.

Три фактора обеспечивали сплоченность пуштунов перед лицом внешнего врага:

1. общий этнос,

2. традиционный кодекс чести (пуштунвали) и

3. ислам.

Первый из них, кроме общего языка (пушту) и культуры, включает в себя ещё и осознание того, что все они происходят от легендарного прародителя Кайса Абдуррашида (Патана). Если, порой, в междоусобицах это родство и забывалось, то при отражении агрессии извне - рано или поздно кровнородственные связи восстанавливались.

Огромное значение в жизни восточных пуштунов играл свод обычаев "Пуштунвали", главными понятиями которого являлись нанг и бадал. Нанг (честь) и его защита являлись высшей ценностью в жизни каждого пуштуна. Точное определение сути принципа нанга дал российский исследователь И.Е.Катков: "Неписаные правила воинской доблести, устоявшиеся представления о долге и чести наряду с суровым осуждением любых проявлений малодушия, трусости, предательства составляют суть нанга". Любое посягательство на независимость, землю, имущество, агрессия против союзного племени, не говоря уже об убийстве одного из родственников, было нарушением нанга. Тогда вступал в силу закон бадала (воздаяния) - закон кровной мести, которая могла длиться веками. Принцип бадала распространялся и на отношения любого пуштунского племени с государственными органами власти.

Государство в глазах пуштунов было верховным ханом и даже иноземным племенем. Так, в феврале 1945 года афганский посол в Москве Султан Ахмад-хан, объясняя ситуацию на индо-афганской границе, заявил советскому послу в Кабуле И.Бакулину: "Абсолютное большинство населения этих племён представляют англичан, как одно из племён, которое нападает на них, убивает и они в свою очередь убивают англичан. Большинство из них даже не знает, что Англия есть большое государство..."

Традиционная система самоуправления пуштунского племени была призвана защищать честь и достоинство всех его членов. Все вопросы, затрагивающие интересы двух и более родов, всегда обсуждались на собрании племени (джирге). Решение принималось только при полном согласии всех собравшихся. Такая система исключала диктат любой внешней силы.

Огромным авторитетом в пуштунских племенах пользовалось мусульманское духовенство. У пуштунов существовала традиция объединяться во время "священной войны" (джихада) против англичан вокруг всеми почитаемого "святого человека" (пира, факира). Таким образом, ислам позволял горным племенам преодолевать вражду и объединяться для отпора захватчикам.

Основными занятиями восточных пуштунов являлись земледелие, кочевое скотоводство, торговля и ремёсла. Природные условия в зоне их проживания крайне неблагоприятны для сельского хозяйства. Редкие дожди и сорокаградусная жара летом в сочетании с малоплодородной почвой не позволяют собирать хорошие урожаи. Чтобы выжить в таких условиях, необходимо было иметь адское трудолюбие и огромное мужество. Каждое лето пуштуны откочёвывали со своими стадами в Афганистан. Для многих из них транзитная, в значительной мере контрабандная, торговля была важной статьей дохода. Хорошо были развиты у восточных пуштунов домашние ремёсла: вышивка тканей, изготовление ковров и т.д. .

Но самым доходным и необходимым промыслом было изготовление холодного и огнестрельного оружия. Он был распространен у всех горных племён, но только вазиры и хайберские афридии славились своими мастерами по производству многозарядных винтовок. С начала ХХ века вазиры даже стали отливать примитивные пушки.

Оружие часто помогало восточным пуштунам не только защитить свою независимость, но и выжить в трудное время. Когда урожай погибал или начинался мор скота, единственным способом спастись от голодной смерти было совершить налёт на богатые населённые пункты, расположенные в равнинах. Так как Правобережье Инда, в основном, населяли немусульмане, грабительские рейды против "неверных" поощрялись мусульманским духовенством, которое считало их одной из форм джихада.

Возникновение проблемы беженцев связаны с последствиями раздела Британских колониальных владений в Южной Азии на два независимых государства: Индийский союз и Пакистан. Деятельность экстремистских религиозно-общинных организаций - мусульманских, сикхских и индусских - привела к тому, что процедура раздела сопровождалась кровопролитными столкновениями и погромами, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей. Через индо-пакистанскую границу (уже летом и осенью 1947 года) хлынули массы беженцев.

К концу 1950 годов численность мусульман-беженцев из Индии составила в Пакистане 6,5 миллионов человек. Из Пакистана в Индию за это же время выехало 5,5 миллионов сикхов и индусов. Большая часть (80,1%) беженцев из Индии устремилась в Панджаб, где они, согласно официальной переписи населения, составили в начале 1951 году около 26% всех жителей. В южных районах Синда беженцы, согласно тем же данным составили 45,4% населения. Наплыв беженцев из Индии в южный Синд привел к возникновению проблемы "мухаджиров", осложненной напряженными отношениями, сложившимися между коренным населением (синдхами) и говорящими на урду (урдувала) переселенцами.

К началу 50-х годов беженцы составили значительную (иногда - подавляющую) часть населения крупнейших городов Пакистана:

Карачи - 55%,

Фейсалабада - 60%,

Саргодхи - 64%,

Лахора - 43%,

Мултана - 49%.

Вторая волна миграции связана с событиями 1971 года - отделением Восточного Пакистана и образованием независимой Народной Республики Бангладеш, когда в Пакистан, преимущественно в юго-восточные районы страны, переселились десятки тысяч говорящих на урду беженцев (так называемых "бихари").

Третья волна миграции, на этот раз из Афганистана, была вызвана гражданской войной в этой стране, вспыхнувшей в начале 1979 года и продолжающейся уже 20 лет.

По официальным пакистанским данным, уже в конце ноября 1979 года в Пакистане находилось 314,6 тысяч беженцев из Афганистана. Через год, в ноябре 1980 года, их численность выросла до 1.234,6 тысяч человек, а в конце 1981 года (данные Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев) она составила 2.059.010 человек.

Большая часть беженцев из Афганистана - 1.688.289 человек в конце 1981 года проживала в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП) и на протянувшейся вдоль афгано-пакистанской границы Территории племен, находившейся под управлением федеральных властей Пакистана. В провинции Белуджистан нашло убежище 369.642 беженца. И в Северных территориях (то есть, находящейся под контролем Пакистана части бывшего княжества Джамму и Кашмир) - 1.079 человек.

По заявлению министра внутренних дел Пакистана М.А.Харуна, с которым он выступил 14 апреля 1982 года, весной в стране находилось 2.638,9 тысячи беженцев из Афганистана. К началу 1983 года их численность, по официальным пакистанским данным, достигла трех миллионов человек.

Имеющиеся данные о численности, половой и возрастной структуре афганских беженцев (по состоянию на май 1981 года) показывают, что их общая численность составляла 2.057.931 человека. Из них мужчин (в возрасте старше 16 лет) было 26,6%; женщин - 27,7%, детей - 45,7%.

Лагеря, в которых были размещены афганские беженцы, находились в следующих округах (дистриктах) СЗПП: Читрал, Дир, Мардан, Пешавар, Кохат, Банну и Дера Исмаилхан, а также в политических агентствах территории племен: Хайбер, Куррам, Северный Вазиристан, Южный Вазиристан, Моманд (или Мохманд), Оракзай и Баджавур.

Следует отметить, что на территории политических агентств (большая часть которых была создана еще английскими колониальными властями в 1878-1896 гг.), не действует уголовное и гражданское право Пакистана; их жители не платят налогов, а свои внутренние дела решают на основе обычного права ("пуштун-вали"). В провинции Белуджистан лагеря для беженцев были созданы только в пограничных с Афганистаном округах Зхоб, Лоралай, Чагай и Кветга-Пишин.

По состоянию на середину 1985 года афганские беженцы размещались примерно в 350 (по другим данным, в 330) лагерях-деревнях, из которых:

- 280 (80 процентов) находились в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП),

- 60 (17 процентов) - в Белуджистане.

- 10 лагерей (около 3 процентов) - в Пенджабе.

Кроме того, до 250 тыссяч афганских мигрантов (из них официально зарегистрированных было лишь 18 тысяч человек) нашли убежище в различных местах провинции Синд (на юго-востоке Пакистана). Наибольшее число беженцев, осевших в СЗПП, было сосредоточено в Пешаваре, Курраме, Баджавуре, Северном Вазиристане и Мардане.

К примеру, в последнем и в прилегающих к нему районах, по данным на середину 1983 года, имелось шесть лагерей, в которых проживало до 325 тысяч беженцев. Пакистанские власти, чтобы избежать дальнейшей концентрации афганских беженцев в СЗПП, приступили в 1981-1982 годах к организации лагерей и в провинции Пенджаб (близ городов Миянвали и Иса-хейль). Под все указанные выше лагеря-деревни отводились земли, арендованные у местных землевладельцев или пуштунских

племен.

Несмотря на весь этот круговорот и смешение огромных масс людей, в этом пестром пространстве языков и обычаев обитают самые добрые и отзывчивые люди, сохранившие почти первозданную чистоту эдемского человека. Здесь обретается самое возвышенное состояние бытия, о котором невозможно и мечтать жителям низин.

Я просто открыл глаза в этой долине...

Наиболее популярная тема этнографического и фольклёрного туризма в районе Читрала - племя Калаш - [Kalasha (Kalashamon, Kalash), KLS]. Название кала'ша происходит от названия племени - Калаш. Численность 5 029 чел. (2 000 - WCD) в Пакистане. Народность Калаш распространена в местности Калаша-деш - в Нижнем Читрале. Язык бесписьменный. Наблюдается ряд различий между северной и южной группами диалектов - в основном, в историко-фонетическом характере языка.

Кафир Калаш - это языческое племя, поклоняющееся своим древним богам и известное за пределами долины своим жизнерадостным отношением к жизни.

А между тем калаши проповедуют вовсе не ислам, а политеизм (многобожие), то есть они - язычники. Если бы калаши представляли собой огромную и многочисленную диаспору с обособленной территорией и государственностью, то их существование вряд ли бы кого удивило, но калашей на сегодня сохранилось не более 5 тысяч человек - самая миниатюрная и загадочная этническая группа Азиатского региона.

Согласно одному из основных законов генетики, все люди, вне зависимости от национальности, пола или возраста, имеют одни и те же гены. Геном инуитов, басков, индусов и индейцев практически ничем не отличается от генома европейца или американца. Американским ученым удалось получить экспериментальные доказательства соответствия этого утверждения действительности. Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали геном 1000 человек 52-х различных национальностей. В отличие от более ранних работ, они определяли наличие в геноме участников исследования не 20-30, а 400 основных генетических маркеров.

Сравнив полученные результаты, ученые обнаружили, что степень гомологичности геномов представителей разных национальностей, проживающих на противоположных концах планеты, составляет 95-98%. Среди людей, проживающих в одном регионе (а исследователи условно разделили всех участников исследования по шести основным географическим регионам - жители Евразии, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Восточной Азии и Океании), степень гомологии оказалась еще выше. Стоит отметить, что исследователи описали и два исключения из правила "генетического единообразия". Ими оказались члены двух полностью изолированных народностей - люди племени "калаш" (Читрал - Северный Пакистан) и африканские пигмеи...

По мнению этнографов, этот пастушеский народ полностью сохранил шаманистские традиции, к которым восходят и освященные церковью, но языческие по происхождению праздники европейцев, такие, как Иванов день, Масленица или День всех святых.

Еще больше поражают имена богов, которым поклоняются калаши. Богом богов и повелителем солнца они называют Аполлона. Богиней красоты и любви почитают Афродиту. Немое и восторженное благоговение у них вызывает Зевс, и т.д.

Откуда полудикое племя, члены которого никогда не спускались с гор, не умеют читать и писать, знают и поклоняются греческим богам? При этом их религиозные ритуалы поразительно схожи с эллинскими. К примеру, посредниками между верующими и богами являются оракулы, а в праздники калаши не скупятся на жертвоприношения и подаяния богам. Кстати, язык, на котором общаются соплеменники, напоминает древнегреческий.

Самой необъяснимой тайной племени калаш является их происхождение. Это загадка, над которой ломают головы этнографы всего мира. Однако сами горные язычники объясняют свое появление в Азии просто. Другое дело, что не так просто отделить истину от мифов. Калаши уверяют, что их народ образовался как единый анклав еще четыре тысячи лет назад, но не в горах Пакистана, а далеко за морями, там, где миром правили обитатели Олимпа. Но настал день, когда некоторая часть калашей отправилась в военный поход под предводительством легендарного Александра Македонского. Это случилось в 400 году до н.э. Уже в Азии Македонский оставил несколько заградительных отрядов калашей в местных населенных пунктах, строго-настрого наказав им дождаться его возвращения и беречь веру предков. Увы, Александр Великий так и не вернулся за верными бойцами, многие из которых отправились в поход вместе с семьями. И калаши были вынуждены осваиваться на новых территориях, ожидая своего повелителя, который то ли забыл о них, то ли умышленно оставил на новых землях в качестве первых поселенцев с далекой Эллады. Калаши и по сей день ждут Александра.

Что-то в этой легенде есть. Этнографы относят калашей к индо-арийской расе - это факт. Лица калашей - чисто европейские. Кожа значительно светлее, чем у пакистанцев и афганцев. А глаза - паспорт неверного иноземца. У калашей глаза голубые, серые, зеленые и очень редко карие. Но есть еще один штрих, который никак не вписывается в общую для этих мест культуру и быт. Калаши всегда изготавливали для себя и пользовались мебелью. Они едят за столом, сидя на стульях, - излишества, которые никогда не были присущи местным "аборигенам" и появились в Афганистане и Пакистане только с приходом англичан в ХVIII-ХIХ веках, но так и не прижились. А калаши испокон веков пользовались столами и стульями. Сами придумали? И таких вопросов много.

Итак, калаши выжили. Они сохранили свой язык, традиции, религию. Однако позднее в Азию пришел ислам, а с ним и беды народа калашей, которые никак не хотели поменять религию. Адаптироваться в Пакистане, проповедуя язычество, - предприятие безнадежное. Местные мусульманские общины настойчиво пытались заставить калашей принять ислам. И многие калаши вынуждены были подчиниться: либо жить, приняв новую религию, либо умереть.

В ХVIII-ХIХ веках исламисты вырезали калашей сотнями и тысячами. При таких условиях выжить и сохранить традиции предков, согласитесь, - проблематично. Тех, кто не подчинялся и хотя бы тайком отправлял языческие культы, власти в лучшем случае гнали с плодородных земель, загоняя в горы, а чаще - уничтожали. Сегодня последнее поселение калашей находится в горах на высоте 7000 метров - не лучшие условия для сельского хозяйства, разведения скота и жизни вообще!

Жестокий геноцид калашей продолжался вплоть до середины XIX века, пока крохотная территория, которую мусульмане называли Кафиристан (земля неверных), где обитали калаши, не попала под протекцию Великобритании. Это спасло их от полного истребления. Но и сейчас калаши находятся на грани исчезновения. Многие вынуждены ассимилироваться (через брак) с пакистанцами и афганцами, принимая ислам, - так легче выжить и получить работу, образование, должность.

Быт современных калашей можно назвать спартанским. Калаши живут общинами - легче выжить. Они ютятся в малюсеньких хибарках, которые строят из камня, дерева и глины в узких горных ущельях. Задней стеной дома калаши является плоскость скалы или горы. Так экономятся стройматериалы, а жилище становится более устойчивым, ведь долбить фундамент в горном грунте - сизифов труд. В потолке часто есть квадратное, обычног незастекленное, окно. Крыша нижнего дома (этажа) одновременно является полом или верандой дома другой семьи. Из всех удобств в хижине: стол, стулья, скамьи и глиняная посуда. Об электричестве и телевидении калаши знают лишь понаслышке. Лопата, мотыга и кайло - им понятнее и привычнее. Жизненные ресурсы они черпают в сельском хозяйстве. Калаши умудряются выращивать пшеницу и другие зерновые культуры на расчищенных от камня землях. Но главную роль в их жизнеобеспечении играет скот, в основном козы, которые дают потомкам эллинов молоко и молокопродукты, шерсть и мясо. Располагая таким скудным выбором, калаши умудряются не терять собственной гордости и не опускаться до попрошайничества и воровства. А ведь их жизнь - борьба за выживание. Они трудятся от зари до зари и не ропщут на судьбу. Их образ жизни и ее уклад мало изменились за две тысячи лет, но это никого не расстраивает.

У калашей есть священные места для танцев - Джештак. Оформлены в греческом стиле - колонны и росписи. Там происходят главные события в жизни калашей - поминки и священнодействия. Похороны превращаются у них в шумный праздник, сопровождаемый пиром и танцами, который продолжается несколько дней, и куда приходят сотни людей со всех деревень.

Большую роль в жизни калашей играли шаманы. Самый известный из них - Нанга дхар - мог проходить сквозь скалы и мгновенно появляться в других долинах. Он прожил более 500 лет и оказал существенное влияние на обычаи и верования этого народа. Но сейчас шаманы исчезли. Калаши вызывают живейший интерес у ученых всего мира. Им интересно все, что касается жизни, быта, культуры, языка и религии этого уникального народа.

Испанский этнограф Хосе Магранер приехал в Афганистан еще в начале 90-х. Его целью было изучение и поиск следов снежного человека, так называемого йети. Хосе многие месяцы провел в горах Афганистана и Пакистана в тщетных поисках "бигфута". Он отчаялся и расстроился, не найдя ни снежного человека, ни следов его пребывания. Однако совсем забыл о нем, когда встретил полудикое племя калашей.

- К своему стыду, признаюсь: ничего не знал об этом народе, - говорил Хосе.

Когда испанец узнал о языческих корнях религии, исповедуемой калашами, то решил остаться в племени для самого тщательного изучения истории и культуры "потомков Александра Македонского".

Магранеру удалось подружиться с членами племени до такой степени, что калаши приняли его в свои ряды как равного, посвятив в свою религию. Магранер добровольно и искренне изучал и даже исполнял религиозные обряды калашей, а также участвовал в тайных ритуалах.

Он хорошо освоил их язык и общался с калашами на их родной речи, чем заслужил их доверие и уважение. Он прожил бок о бок с калашами 12 лет. А летом 2002 года Магранер решил совершить еще одну научную экспедицию в горы, где местные жители якобы видели йети. С этой целью испанец нанял проводника-афганца, с которым отправился в путь, пообещав калашам вернуться в поселение через неделю. Однако ни через неделю, ни через две и даже три Магранер так и не появился.

Калаши переполошились и отправили на поиски своего друга группу мужчин, и те нашли ученого. Увы, нашли лишь его истерзанное животными и птицами тело. Об этом стало известно местной полиции, которая инициировала уголовное дело и следствие. Оказалось, что Магранер погиб не в результате несчастного случая (в горах всякое может случиться), а его убил слуга-афганец. Убил с тем, чтобы завладеть его имуществом.

Афганца-убийцу ищут. А испанского ученого калаши похоронили на своем кладбище, исполнив все полагающиеся погребальные ритуалы. Однако уже через неделю после похорон в горное селение калашей приехали родственники Магранера. Они хотели забрать тело несчастного Хосе, дабы похоронить его на родине - в Испании. Но им пришлось ретироваться и вернуться на Пиренеи с пустыми руками. Калаши категорически отказались производить эксгумацию: это противоречит религиозным канонам горцев. У родственников Магранера не возникло никаких сомнений, что калаши поступили так, потому что испанский ученый действительно наказал им (устно) в случае смерти похоронить его в горах Афгана по всем законам религии, которой поклоняются его новые братья.

Калаши хранят много загадок - их происхождение до конца так и не ясно. Некоторые исследователи склоняются к тому, что в долинах рядом с Читралом они появились, бежав из Афганистана от политики насильственной исламизации и захвата земель, проводимой афганским эмиром Абдуррахман-ханом в 1895-1896 годах.

Политику эту хан начал после того, как целая область на Гиндукуше, "Кафиристан" ("Страна неверных"), перешла к нему после проведения британцами границы (пресловутой "линии Дюранда") между тогдашней Индией и Афганистаном. Область была переименована в "Нуристан" ("Страна света"), а пытавшиеся сохранить свои обычаи племена бежали под английский протекторат.

Другие ученые считают, что калаши сами были захватчиками и оккупировали этот район где-то в глубине веков. Среди калашей распространена похожая версия - они считают, что пришли из далекой страны Циям, но где находилась эта страна, установить сейчас вряд ли удастся. Являются ли калаши потомками воинов армии Александра Македонского, также доподлинно неизвестно. Неоспоримо лишь то, что от окружающих их народов они явно отличаются. Пока весь мир сомневается в греческом происхождении калашей, сами греки им активно помогают. Новая, построенная школа и больница - подарок от греческого народа.

"Откуда я появился, не знаю. Сколько мне лет, тоже не знаю. Я просто открыл глаза в этой долине" - это ответ одного из старейшин о происхождении своего племени калаш.

Рай, покоящийся в тени мечей

Самолеты в Читрал в принципе летают, но гарантировать прибытие на место, действительно, трудно. Оптимальный вариант - это автомобильный транспорт. Ехать - километров 300. Это, конечно, недалеко, но очень долго - часов 10-12 и даже более.

После того как пересечете реку Кабул, первую остановку сделайте на кладбище, в городе Чарсадда. По утверждению местных жителей, это - самое большое кладбище в Азии. Оно действительно огромно - простирается до самого горизонта, а хоронить умерших здесь начали еще до нашей эры. Место это исторически очень важное и даже священное. Здесь находилась древняя столица государства Гандхара - Пушкалавати (на санскрите - "цветок лотоса").

Гандхара, знаменитая своими выдающимися произведениями искусства и философскими трудами, - одно из важнейших мест буддизма. Отсюда буддизм распространялся во многие страны, в том числе и в Китай. В 327 году до н. э. Александр Македонский после 30-дневной осады лично принял сдачу города. Сегодня здесь уже ничто не напоминает о том времени, разве что лотосы по-прежнему растут в его окрестностях. Впереди вас ждет перевал Малаканд. Через него дорога идет в долину реки Сват, и дальше - в северные районы Пакистана.

Далее подъем через перевал Малаканд приводет вас в пункт назначения - долину Сват. Всемирную известность Малаканд получил в конце XIX века, когда британцы, дабы иметь свободный проход в Читрал, на тот момент уже являвшийся их подконтрольной территорией, оккупировали перевал. Медленно проезжая через долину, вы сможете посмотреть Churchil Picket - английский форт, носящий имя Уинстона Черчилля.

Будучи 22-летним младшим лейтенантом, Черчилль служил здесь в 1897 году, когда форт подвергся атаке пуштунских племен. Его статьи, направляемые в "Дэйли Телеграф" (По 5 фунтов за колонку, что было очень немало для молодого человека) и восхваляющие доблестную британскую армию, принесли будущему премьер-министру первую известность и веру в себя. Потом на основе этих статей сэр Уинстон Черчилль написал свою первую книгу "История Малакандской полевой армии". Война была ужасной. Местные племена объявили англичанам священную войну - джихад. Невзирая на бравый тон газетных передовиц, в письмах к бабушке, герцогине Мальборо, Черчилль писал совсем иначе. "Я задаю себе вопрос - имеют ли британцы хоть малейшее представление о том, какую войну мы здесь ведем... Забыто само слово "пощада". Повстанцы пытают раненых, уродуют трупы убитых солдат. Наши войска также не щадят никого, кто попадает им в руки" - писал Черчилль повествуя о том, как пехотинцы сикхского полка заживо сожгли повстанца в печи для мусора. Во время этой войны британские войска использовали жестокое оружие - разрывные пули дум-дум, которые впоследствии были запрещены Гаагской конвенцией 1899 года.

В середине ноября 1899 года, через два года после боев на Малаканском перевале, в Южной Африке произошло событие, оставшееся в то время практически незамеченным в Англии. Отряд буров, которым командовал Луис Бота, близ железнодорожной станции Чивли (в районе Ледисмита) взял в плен корреспондента британской газеты "Морнинг пост", наблюдавшего за ходом военных действий.

Через несколько недель молодому англичанину удалось бежать из Претории и с приключениями добраться до британских войск. Вернувшийся в середине 1900 года в Великобританию корреспондент был встречен, как национальный герой и вскоре избран... в палату общин английского парламента, с чего и началась его фантастическая политическая карьера. Звали корреспондента Уинстон Черчилль.

Изрядно попетляв по горному серпантину Малакандского перевала, вы спуститесь в долину реки Сват, место опять же крайне важное и не столь уж хорошо изученное. По одной из версий, именно сюда пришли первые арии во II тысячелетии до н. э. Река Сват (на санскрите - "сад") упоминается еще в Ригведе, сборнике религиозных гимнов древних индийцев. Эта долина перенасыщена историей - тут и Александр Македонский, проведший здесь четыре битвы, и расцвет буддизма (со II века до н. э. по IX н. э., когда в этих местах насчитывалось 1 400 буддийских монастырей), и борьба Великих Моголов, а много позже - и англичан с местными племенами.

Спустившись с перевала в долину реки Пайджкора, у города Тимаргарха, вы попадете в луковое царство. Лук будет везде. Его будут сортировать прямо вдоль дороги, укладыватьв мешки, которые, свисая с машин, почему не падают, что будет вам совершенно непонятно. Стоит здесь лук очень дешево - около 2 долларов за мешок в 50-60 килограммов. Второй культурой в той области является табак.

Проехав горы лука и миновав город Дир, вы приблизитесь к самому сложному участку пути - перевалу Лаварай (Lowari Pass). В Дир асфальтовая дорога заканчивается, и далее вы по грунтовой дороге поднимаетесь на перевал Ловарай (высота 3200 м) - ворота в долину Читрал. С высоты перевала открывается захватывающий вид на горные хребты Гималаи и Хиндокуш.

Этот первал очень высокий - 3 122 метра, и в жизни обитателей Читрала он играет важнейшую роль. Это единственное надежное связующее звено с внешним миром, при этом практически восемь месяцев в году (с октября - ноября по май) перевал этот бывает закрыт. По дороге вы проедите вход в недостроенный тоннель, ведущий в Читрал. Этот тоннель является самой главной надеждой читральцев. Благодаря ему, они могли бы получить возможность выезжать из Читрала круглый год.

Жизнь читральцев нелегка. Хотя в зимнее время года существует воздушное сообщение с Пешаваром, на деле же самолеты могут не летать месяцами, и в этом случае население отрезано от многих благ цивилизации, главное из которых - медицина. Таким образом, Лаварайский проход для читральцев - это в буквальном смысле дорога жизни. Долгожданный тоннель начали сооружать еще 30 лет назад, но достроить не успели, а политические и экономические события последних десятилетий не позволяют продолжить начатое.

После Лаварайского прохода спуск с перевала покажется интереснее подъема - чтобы достигнуть дна долины, дорога-серпантин здесь делает 96 поворотов. Еще каких-то часа два, и вы, окруженные сухим и скалистым ландшафтом, въезжаете в Читрал.

Город стоит на берегу живописной и очень бурной реки. Вода в ней серого цвета, и когда реку освещает солнце, кажется, что это не вода, а жидкие камни несутся куда-то с высоких гор Гиндукуша. Горы, кстати, действительно высокие, местные жители расскажут вам, что у шеститысячников даже нет названий - имена имеют только те горы, которые выше 7 000 метров. Кроме того, в Пакистане находятся пять восьмитысячников (включая вторую по величине гору в мире К-2).

Как известно, в Пакистане наиболее престижным делом считается служба в армии, одно же из наиболее уважаемых подразделений этой армии - читральские разведчики. Читральцы знамениты тем, что они одни из лучших в мире горных стрелков. Для этого они тренируются в любую погоду, а также беспрерывно занимаются спортом (основной и священный вид спорта для них поло - игра в мяч с клюшками на лошадях).

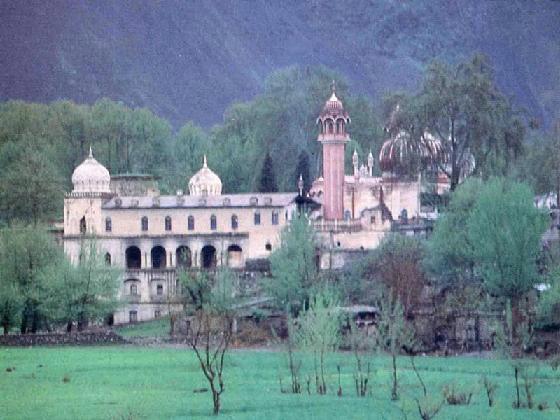

В городе расположен старинный форт, принадлежавший еще читральским королям. Им и по сей день владеют их потомки, как частной собственностью. Нынешние его хозяева вынашивают идею реконструкции форта и превращения его в музей, но до ее реализации пока еще далеко. Есть здесь и великолепная старинная мечеть. Основное спортивное сооружение города - стадион для поло, здесь же проводят и футбольные состязания.

Климат в Читрале кардинально отличается от пешаварского. В горах дышится несравнимо легче, да и воздух, несмотря на более чем 30-градусную жару, прохладней. Читральцы расскажут вам про свою трудную жизнь зимой: про огромные очереди на самолеты (иногда рейса ждут до 1 тысячи человек), про то, что лекарства найти нелегко, что всего три года назад в городе не было нормальной связи. Кстати, в горах есть еще один проход, через Афганистан, но сейчас он закрыт по понятным причинам.

Здесь в Читрале, в конце лета 1939 года, майор Уайт встретил, уже знаменитого к этому времени, шерпа Тенцинг Норгея. Шотландец по национальности, майор Уайт служил в одном из наиболее известных полков индийской армии - "Читральские разведчики". Майор Уайт предложил знаменитому покорителю высочайшей вершины мира, Тигру снегов, остаться поработать с ним. Несколько месяцев Тенцинг Норгей работал его личным ординарцем и помощником, затем перешел в офицерскую столовую полка. Полк постоянно перемещался по Северо-Западной Пограничной провинции, и Тенцинг Норгей следовал за ним. Побывав в зимой в Северном Кашмире, майор Уайт научил Тенцинг Норгея кататься на лыжах, что очень понравилось покорителю Чомолунгмы. Здесь, в Читрале, Тенцинг Норгей получил письмо, в котором официально сообщалось о присвоении ему звания Тигра за работу на Эвересте в 1938 году. Медаль он получил только в 1945 году - когда вернулся в Дарджилинг.

В своей автобиографической кгиге "Тенцинг Норгей. Тигр снегов" знаменитый шерп, вспоминает о своем прибывании в Читрале в период 1939-1945 годов. Мы думаем, что данный отрывок поможет понять и почувствовать атмосферу, царившую в Чатрале в период второй мировой войны: "...Много говорили также о стремлении Индии к независимости, и что будет новое государство Пакистан. Большинство жителей Читрала мусульмане, поэтому он вошел впоследствии в Пакистан. А так как я не индуист, то у меня не было никаких неприятных столкновений с читральцами. В ту пору я очень мало знал о политике и подобных вещах. Я мечтал только о том, чтобы жить тихо, спокойно и делать свое дело как можно лучше.

Тогда это было нетрудно. Но я хотел бы, чтобы люди дали мне такую возможность и после взятия Эвереста! Потом уж я сообразил, что мог бы неплохо подзаработать в Читрале. В этой части страны много драгоценных камней, и они попадались нам на каждом шагу, только я не знал тогда, что они так дорого стоят. Не знали этого и местные жители - они отдавали свои находки в обмен за несколько пачек чая или другие продукты. Я привез с собой в Дарджилинг несколько таких камней. Увидев их, местные купцы пришли в страшное возбуждение и сказали, что камни драгоценные.Друзья уговаривали меня вернуться в Читрал, добыть побольше камней и разбогатеть на их продаже. Однако я отказался. Я ничего не имел против того, чтобы заработать деньги, но чувствовал, что торговец из меня не выйдет.

Наряду с майором Уайтом у меня появился хороший друг в лице врача Н. Д. Джекоба; он заведовал всеми гражданскими лечебными учреждениями в области Читрал. Это был очень занятой и важный человек, но совершенно свободный от той чопорности, которая присуща многим англичанам. Джекоб всегда относился очень приветливо ко мне и моей семье и лечил нас так, словно я махараджа или генерал. Я очень обрадовался, встретив его, много лет спустя, в Лондоне, и был глубоко тронут, когда узнал, что он проехал восемьсот километров только для того, чтобы повидать меня.

Однако наше общение с доктором Джекобом было не только приятного свойства. Попав в Читрал, моя жена Дава Пхути стала часто болеть, - видно, климат не подходил. Как доктор ни старался, ей становилось все хуже. В 1944 году она скончалась. Ее смерть была страшным ударом для меня и для наших дочерей Пем-Пем и Нимы. Старшей исполнилось всего пять лет, младшей - четыре, и вот они остались без присмотра. Я не знал, что и делать. Одно время я нанял им айя, но с ней у нас что-то не ладилось. И вот в начало 1945 года я решил, что нам надо возвращаться в Дарджилинг.

За эти годы мне удалось скопить около полутора тысяч рупий, так что денежный вопрос меня не беспокоил. Однако война еще продолжалась, и проехать оказалось трудно. Сначала я раздобыл лошадь с вьючными сумами. Посадил по одной дочери в каждую суму и провел лошадь на поводу через перевал из Читрала до города Дир. В Дире железная дорога, но и желающих ехать было множество. Я никак не мог попасть в поезд. Неудивительно, что с двумя малышами на руках я пришел в отчаяние. Наконец меня осенило. Майор Уайт отдал мне старый мундир с офицерскими погонами - в этом мундире я выглядел настоящим начальником. Я отправился снова на станцию, дождался воинского состава и прошел прямо в купе первого класса. Никто не сказал мне ни слова, поезд, вскоре, тронулся. Так я и проехал почти через всю Индию со своими девочками, не заплатив ни одной анна...

...Зимой 1948 года мой старый друг по Бандар Пунчу мистер Гибсон из Дун Скул сообщил, что порекомендовал меня для одной работы Отделу экспериментальных исследований индийской армии. А вслед за тем мне написали и из отдела. В итоге я в том и следующем году ездил инструктором в Северо-Западную Индию и обучал солдат технике восхождений. Помимо самих восхождений речь шла о разбивке лагеря, приготовлении пищи, применении снаряжения и уходе за ним - короче, обо всем, что касается жизни под открытым небом в диком краю. Работа эта пришлась мне по душе. В первый год занятия происходили в провинции Кулу, на следующий - в Кашмире, причем база находилась в курортном городке Гульмарг. А поскольку в обоих случаях мы занимались зимой и на больших высотах, мне представился случай впервые после Читрала стать на лыжи. В память о занятиях с солдатами у меня осталось официальное свидетельство. А лыжами я занимался ради собственного удовольствия. От этих занятий остались лишь красноречивые вмятины на снегу...".

"Вмятины на снегу" - так можно было бы назвать события тех лет, так благополучно пережитые Тенцинг Норгеем, в Читрале, если бы не их "судьбоносность":

- 3 сентября 1939 года вице-король Индии лорд Линлитгоу (апрель 1936 - октябрь 1943 года) с "удовлетворением", как говорилось в его заявлении, сообщил индийскому народу, что "между Его Величеством и Германией началась война".

- Иную позицию заняла самая влиятельная в то время политическая организация в Индии - Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Он отказался безоговорочно поддержать военные усилия Англии и выдвинул ряд требований, главным из которых являлось требование предоставления Индии независимости и создания ответственного национального правительства.

- 8 сентября 1939 года для обсуждения сложившейся ситуации в Вардхе собрался Рабочий комитет ИНК.

- 14 сентября 1939 года была обнародована резолюция по вопросу о войне, проект которой был подготовлен Джавахарлалом Неру. Таким образом, в начале Второй мировой войны руководители Конгресса потребовали от английского правительства, во-первых, ясно определить цели войны и, во-вторых, заявить, намерено ли оно предоставить Индии независимость.

- 17 октября 1939 года лорд Линлитгоу опубликовал так называемую "Белую книгу" о положении в Индии. В ней, объявлялось о намерении правительства решать судьбу Индии после победы над военными противниками Великобритании в рамках существующей конституции. Этот акт английского правительства показал лидерам ИНК, что правящие круги Британии без нажима не пойдут ни на какие принципиальные уступки.

- В ноябре 1939 года все конгрессистские правительства в восьми провинциях подали в отставку.

- 10 января 1940 года в бомбейском Восточном клубе состоялось выступление вице-короля об английской политике по отношению к Индии. . В нем указывалось, что Англия готова предоставить Индии после войны статус доминиона, с тем, однако, чтобы законные права и требования меньшинств и индийских князей были гарантированы. Кроме того, Англия будет считать себя ответственной за оборону Индии в течение 30 лет после предоставления ей прав доминиона.

- В апреле 1940 года состоялась сессия ИНК в деревне Рамгарх.

- В апреле 1940 года, почти одновременно с сессией ИНК в Рамгархе, прошла сессия Мусульманской лиги в Лахоре, где была принята резолюция, известная под названием "пакистанской". В качестве условия поддержки Англии в войне Лига выдвинула требование о создании Пакистана - мусульманского государства. Это являлось свидетельством обострения индусско-мусульманских отношений, что было на руку англичанам.

- Итак, в самом начале войны не удалось достигнуть договоренности между колонией и метрополией.

- В июле 1940 года в городе Пуна собралось Бюро исполкома Конгресса, где было выработано "Пунское предложение" английскому правительству. В нем заявлялось, что если Англия даст гарантии предоставления Индии независимости сразу же после окончания войны, то представители Конгресса готовы войти во временное национальное правительство и вернуться на свои министерские посты в провинциях, чтобы принять участие в эффективной обороне Индии от возможной агрессии против нее со стороны держав "оси".

- 8 августа 1940 года был опубликован ответ англичан на требования Конгресса. Этот ответ известен под названием "августовское предложение". Таким образом, английский кабинет министров отказался от создания национального правительства и от обнародования декларации о предоставлении Индии независимости сразу же после окончания войны.

- 22 августа 1940 года обсуждалось на заседании Исполкома Национального конгресса "Августовское предложение". Как протест против отказа признать "военным кабинетом" исторические права Индии, в руки Ганди передавалось руководство "индивидуальной сатьяграхой".

- К маю 1941 года власти арестовали, по разным данным, 20-25 тысяч конгрессистов. Руководители конгресса были брошены за решетку. Конгресс был обезглавлен.

- 25 февраля 1942 года в Лондоне была образована правительственная комиссия во главе с К. Эттли по выработке рекомендаций в области индийской проблемы.

- 8 марта 1942 года японцы взяли Рангун. Дорога в Индию была открыта. Над английскими армиями в Южной Азии нависла угроза поражения.

- 11 марта 1942 года, выступая в палате общин, У. Черчилль заявил о том, что в Индию направляется миссия "военного кабинета". Премьер подчеркнул, что комиссией К. Эттли был выработан проект конституционного переустройства, но он не будет предан публичному оглашению до обсуждения с индийскими лидерами. Завершая выступление, Черчилль представил заседавшим главу готовящейся миссии. Это был С. Криппс. Отныне задуманное в Лондоне, его провал или успех - все связывалось с именем этого человека.

- 23 марта 1942 года миссия С. Криппса прибыла в Дели. Проект декларации, привезенной миссией для обсуждения с индийскими лидерами, не шел дальше "августовского предложения" 1940 года, а лишь повторял его пункты.

- 11 апреля 1942 года в своей резолюции рабочий комитет конгресса отверг предложения миссии "военного кабинета".

- Мусульманская лига также отказалась принять проект декларации, т.к. он только признавал возможность создания Пакистана, но не предусматривал его фактического создания.

- Английские авторы считают виновником неудачи переговоров Мохандаса Карамчанда Ганди, отвергнувшего проект.

- Индийские авторы обвиняют британский империализм, не пожелавший расстаться с политической властью в Индии.

- Индийский Национальный Конгресс, самая многочисленная партия Британской Индии.

- Мусульманская лига - вторая по величине партия в стране в этот период.

Руководство Мусульманской лиги с начала второй мировой войны в своей деятельности использовало следующую логическую цепочку:

- создание сильной политической организации, т.е. преобразование самой Лиги,

- поддержка мусульман Индии,

- создание Пакистана.

Но в результате получилась неразрывная обратная связь - выдвижение идеи создания независимого мусульманского государства привело к превращению этой партии в мощную организацию, пользующуюся широкой поддержкой мусульманских масс. К моменту освобождения Индии от колониальной зависимости Мусульманская лига выступила как массовое религиозно-политическое движение индийских мусульман за создание собственного независимого государства.

Люди горных крепостей

На подъезде к Читралу, со стороны Лаварайского прохода, до сих пор стоят несколько бывших английских, а ныне пакистанских фортов. На одном из них, большими буквами, еще год назад было написано - "Мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить". Эта фраза напоминает о временах первых шагов ислама по земле - о шиитской секте исмаилитов.

Чтобы понять причины, породившие шиитскую секту исмаилитов, условия в которой она создавалась, как можно глубже разобраться в особенностях её внутреннего уклада и процессах, протекавших внутри секты ассасинов со дня её основания, необходимо совершить краткий экскурс к истокам становления ислама.

Здесь нам хотелось бы подробно рассказать о том, как после смерти пророка Мухаммеда, когда поднялся вопрос о том, кто станет главой мусульманской общины, ислам претерпел существенный раскол на два враждующих лагеря: суннитов, приверженцев ортодоксального направления ислама и шиитов, которых поначалу называли протестантами исламского мира. Мы хотели бы раскрыть суть этих противоречий.

Суннизм - в отличие от шиизма - не признает возможности посредничества между Богом и людьми после смерти Мухаммада, отрицает идею об особом праве Али и его потомков на имамат, на руководство общиной.

Шииты же выступали за приемственность власти прямыми потомками Мухаммеда, то есть прямым потомкам Али, двоюродного брата пророка, женатого на Фатиме, самой любимой дочери Мухаммеда. Близкое родство с пророком Мухаммедом делало его потомков единственно достойными правителями исламского государства. Отсюда пошло название шиитов - "ши'ат Али" или "партия Али".

Нам также хотелось бы подробно рассказать о том, как, подвергаясь гонениям со стороны суннитского правящего большинства, шииты были вынуждены находиться в подполье.

Шииты по своему определению были имамитами, считавшими что рано или поздно мир возглавит прямой потомок четвёртого халифа Али. Главное направление в шиизме основывалось на вере в то, что в качестве воскресшего имама выступит двенадцатый имам, Мухаммед абуль Касым, появившийся в Багдаде в IX веке и исчезнувший в двенадцатилетнем возрасте. Большая часть шиитов свято верила в то, что именно Мухаммед абуль Касым является тем самым "скрытым имамом", которому в будущем предстоит вернуться в мир и открыться в виде мессия-махди. Последователи двенадцатого имама впоследствии стали называться "двунадесятниками". К этому направлению шиизма относятся современные шииты.

Рассказывая об этом, мы не смогли бы обойти тот факт, что в 765 году Джафар Садык, шестой шиитский имам, лишил своего старшего сына Исмаила права законного наследования имамата. Формальной причиной этого решения стало чрезмерное увлечение старшего сына алкоголем, запрещённым законами шариата. Однако истинная причина, по которой право наследования имамата было передано младшему сыну, заключалось в том, что Исмаил занимал крайне агрессивную позицию в отношении суннитских халифов, что могло нарушить сложившееся стратегическое равновесие между двумя религиозными концессиями, выгодное как шиитам, так и суннитам. К тому же, вокруг Исмаила стало сплачиваться антифеодальное движение, развернувшееся на фоне резкого ухудшения положения простых шиитов. Низшие и средние слои населения связывали с приходом к власти Исмаила надежды на существенные перемены в социально политической жизни шиитских общин. Смерть Исмаила не остановила развернувшегося движения его приверженцев. Они объявили Исмаила седьмым "скрытым имамом", который в нужный момент объявится мессией-махди и, по сути, после него не стоит ожидать появления новых имамов. Его приверженцы утверждали, что Исмаил не умер, а по воле Аллаха перешёл в невидимое, скрытое от простых смертных состояние "гайба". Среди приверженцев Исмаила были и такие, которые утверждали, что Исмаил и на самом деле умер, поэтому седьмым имамом следует объявить его сына Мухаммеда. Именно с этой причиной раскола в самом шиитском движении связано возникновение секты исмаилитов. Однако в остальном исламском мире, включая шиитов, исмаилитов считали опаснейшими еретиками и при любом удобном случае жестоко преследовали.

В I четверти XI века от исмаилитов откололась секта друзов. После 1078 фатимидские исмаилиты раскололись на низаритов и мусталитов (по имени Низара и Мустали - двух сыновей фатимидского халифа Мустансира, правившего в 1036-94). Примерно в этот исторический период из среды воинствующих исмаилитов выделились ещё более радикальные и непримиримые низариты. Фатимитский халиф Египта Мустансир лишил своего старшего сына Низара права наследования престола в пользу его младшего брата Мустали. Для того чтобы избежать внутриусобной борьбы за власть, по приказу халифа его старший сын Низар был помещён в тюрьму и в скором времени казнён, что привело к крупным волнениям внутри Фатимитского халифата. Смерть Низара не помешала тому, что его имя стало символом открытой оппозиции. В ответ власти были вынуждены применять жестокие репрессии в отношении низаритов. Так в X веке после взятия города Рей, по приказу Махмуда Газанвийского была устроена настоящая кровавая резня. Низаритов и иных еретиков забивали камнями, распинали на стенах города, вешали у порогов собственных домов. В один день тысячи исмаилитов-низаритов нашли свою смерть. Оставшиеся в живых были закованы в цепи и проданы в рабство. Жестокие преследования исмаилитов-низаритов привели к развёртыванию широкомасштабной волны сопротивления. Перейдя на нелегальное положение, исмаилиты-низариты ответили террором на террор. Так родилась секта ассасинов - тайная религиозная шиитская секта исмаилитов-низаритов. Саббахиты, или "люди горных крепостей", как часто называли ассасинов.

Империя ассасинов.

Здесь нам следовало бы окунуться в мир легенд и мифов о Хасан ибн-Саббахе - "старце горы", захватившем в 1090 году неприступную крепость, возведённую на высокой скале Аламут, скрытой среди горных хребтов на берегу Каспийского моря. Хасан ибн-Саббах создал могущественное исмаилитское государство Аламут, просуществовавшее почти два века с 1090 по 1256 год. Фактическое отсутствие разницы между низшими и высшими слоями общества, превратило государство исмаилитов-низаритов в своего рода "коммуну", с той лишь разницей, что управление этой "коммуной" принадлежало не общему совету вольных тружеников, а безгранично властвующему духовному лидеру-вождю.

Сам Хасан ибн-Саббах подавал своим приближённым достойный пример, до конца своих дней ведя чрезвычайно суровый, аскетический образ жизни. В своих решениях он был последователен и, если того требовало, бессердечно жесток. Он приказал казнить одного из своих сыновей лишь по подозрению в нарушении установленного им закона.